【プレスリリース】大阪市立美術館:特集展示「売茶翁から花月菴―煎茶道はここから始まった!―」を開催します(会期:2025年9月20日-10月19日)

- 売茶翁高遊外像(部分) 伊藤若冲筆・大典禅師賛 大阪市立美術館寄託品

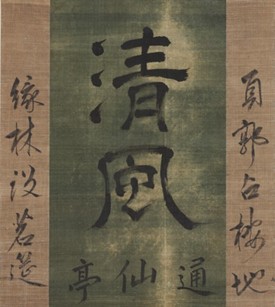

- 茶旗「清風」 大典禅師筆・桂州禅師筆・売茶翁所持・田中鶴翁所用 大阪市立美術館寄託品

- 田中鶴翁像(部分) 山本梅逸筆・璞巌禅師賛 大阪市立美術館寄託品

江戸時代初頭、隠元隆琦(いんげんりゅうき)(1592~1673)をはじめとする黄檗僧(おうばくそう)や、長崎に来航する唐人から伝えられた中国・明時代の葉茶を用いる喫茶法をもとに、日本で「煎茶」が飲まれるようになりました。その後、黄檗僧であった売茶翁(ばいさおう)(高遊外(こうゆうがい))(1675〜1763)が還俗(げんぞく)し、本来の禅の精神を説きながら、京都で茶具を担いで茶を売り歩いたことにより、「煎茶」は大きく発展します。売茶翁の禅的姿勢や新しい茶のスタイルに感銘を受けた京都や大坂の文人により、「煎茶」は単なる飲み物ではなく精神を磨くツールとなりました。当初は煎茶に明確な様式や作法はありませんでしたが、煎茶が普及するとともに淹れ方や道具立てに様式と法則を定めた「煎茶道」として体系化されていきます。売茶翁が京都で活動していたため、煎茶道のルーツも京都だと誤解されがちですが、文人の間で発展した煎茶を「煎茶道」という芸道として確立させ、その宗匠(家元)の魁(さきがけ)となったのは、大坂の花月菴流(かげつあんりゅう)の流祖、田中鶴翁(かくおう)(1782〜1848)でした。

本展では、花月菴に伝わる煎茶道具や書画を通して、売茶翁に始まる精神文化と、それを受け継ぎ煎茶道を確立した花月菴流のあゆみをご紹介いたします。大阪が誇る煎茶道の原点と、その文化的広がりをご堪能ください。

開催概要

1. 展覧会名

特集展示「売茶翁から花月菴―煎茶道はここから始まった!―」

2. 会期

2025年9月20日(土)~10月19日(日)

3. 開館時間

午前9時30分~午後5時(入館は午後4時30分まで)

4. 会場

大阪市立美術館

(HP:https://www.osaka-art-museum.jp/)

・住 所:〒543-0063 大阪市天王寺区茶臼山町1-82(天王寺公園内)

・電 話:06-6771-4874 ファックス:06-6771-4856

・交 通:Osaka Metro御堂筋線・谷町線「天王寺駅」15・16号出口、JR「天王寺駅」中央口改札、近鉄「大阪阿部野橋駅」西改札、阪堺電車「天王寺駅前駅」、大阪シティバス「あべの橋停留所」下車 北西へ約400メートル

5. 休館日

月曜日(祝日の場合は開館し、翌平日休館)、9月22日(月)は開館

※災害などにより臨時で休館となる場合があります。

6. 観覧料

一般:500円(団体400円) 高大生:200円(団体160円)

※中学生以下、障がい者手帳等をお持ちの方(介護者1名を含む)、大阪市内在住の65歳以上の方は無料(要証明)

※団体料金は20名以上。

※同時開催の特別展「NEGORO 根来-赤と黒のうるし」の観覧券で本特集展示・企画展示もご覧いただけます。

7. 主催

大阪市立美術館

8. 特別協力

煎茶 花月菴流

9. 協賛

一般社団法人 煎茶花月菴会、中国料理 桃谷樓 阿倍野賓筵(ひんえん)

10. 作品件数

約150 件

11. マスコミのみなさまへ

- プレスリリース 【PDF】

- 広報用画像申請書 【PDF】

- 大阪市立美術館HP:https://www.osaka-art-museum.jp/